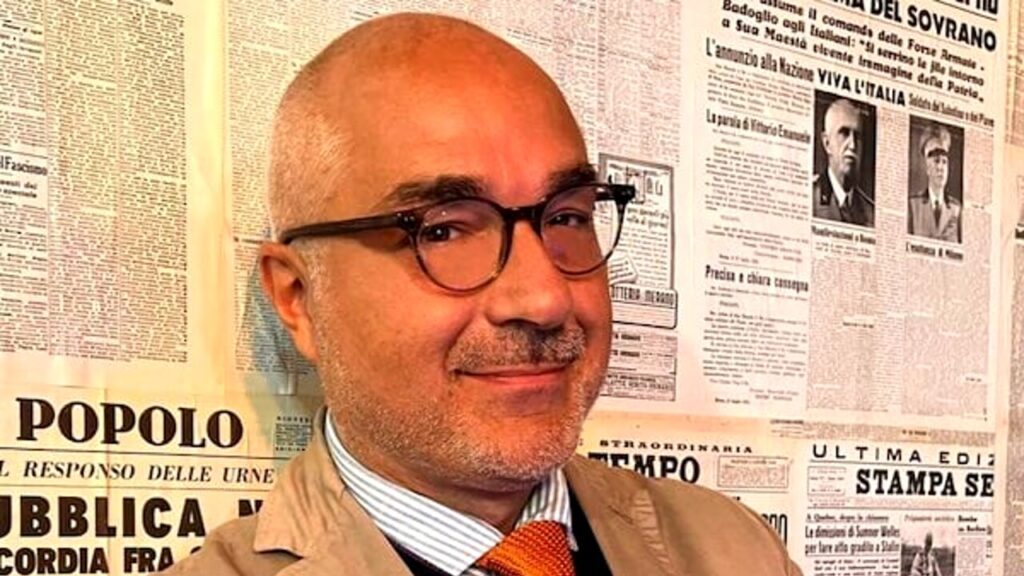

La massoneria e l’Umbria – Ma perché proprio in Umbria – cuore geografico e spirituale del Paese – la massoneria ha trovato terreno fertile? Secondo Claudio Lattanzi, giornalista e autore del libro La Massoneria in Umbria: dalle origini ai giorni nostri, anatomia di un potere, «l’Umbria è una delle regioni italiane con la più alta densità di iscritti. Il Grande Oriente d’Italia – la principale fratellanza nazionale – conta 33 logge attive in regione, per un totale di 1.038 iscritti. Tradotto in cifre, significa che circa un umbro su mille è affiliato a una loggia massonica. Un numero significativo, se si considera il carattere occulto dell’organizzazione».

Il ruolo durante il Risorgimento – La massoneria umbra ha giocato un ruolo importante nel processo di costruzione dell’Italia unita, assumendo un’identità fortemente anticlericale e laica. Dopo la caduta dello Stato Pontificio, le logge diventarono centri di aggregazione per alcuni dei nuovi protagonisti della vita politica e culturale. Tra i nomi più noti della storia massonica umbra ci sono Luigi Pianciani, spoletino e primo sindaco di Roma capitale, il senatore Ariodante Fabretti e Astorre Lupattelli, fondatore dell’Università per Stranieri.

Il dopoguerra: tra ombre e rilanci – Nel secondo dopoguerra la massoneria italiana si ritrovò a fare i conti con una nuova stagione. Le logge tornarono ad attivarsi, dopo essere state messe al bando durante il ventennio fascista, ma la loro immagine pubblica fu spesso offuscata dalla degenerazione affaristica della P2 e di altre logge influenti. Lattanzi spiega che, a partire dagli anni Settanta, con la creazione della Regione Umbria la massoneria si configurò anche come spazio consociativo: «Una rete trasversale e informale – spiega – dove potevano incontrarsi mondi apparentemente distanti – dalla politica alla sanità, dalla magistratura all’imprenditoria. Una sorta di “camera di compensazione” che, lontano dai riflettori e a volte in modo sovversivo, ha contribuito a creare ponti tra poteri diversi».

Tra tradizione e nuove adesioni – La massoneria umbra oggi è tutt’altro che un relitto del passato. «Continua ad avere vitalità – spiega Lattanzi – anche grazie a una forte continuità familiare. Soprattutto a Perugia, l’appartenenza alla loggia si tramanda di padre in figlio». Ma a spingere le nuove generazioni verso la Fratellanza c’è anche la fascinazione per un mondo carico di simboli, riti e promesse. «Chi entra nella massoneria – osserva Lattanzi – spesso lo fa per ragioni di status. L’appartenenza può rappresentare un riconoscimento sociale, ma anche una speranza (talvolta illusoria) di ottenere opportunità di carriera». Un potenziale ascensore sociale, insomma, seppure spesso più mitizzato che reale. Il profilo del massone contemporaneo è fortemente trasversale, anche politicamente: se in passato c’erano forti legami col Partito Socialista, oggi le logge ospitano sensibilità diverse.

Un’istituzione sempre più pubblica –Negli ultimi vent’anni la massoneria ha anche cercato una nuova legittimazione pubblica. Emblematica in questo senso fu la celebrazione, nel 2017, dei 300 anni dalla fondazione della prima loggia di Londra. L’evento fu patrocinato dal Comune di Perugia, dall’Università e dalla Regione: un segnale concreto di apertura verso l’esterno, e di una volontà di uscire dall’ombra. L’Umbria continua così a essere una terra di massoneria. Non solo per i numeri, ma per una vocazione culturale e storica.

Le degenerazioni di oggi – Nonostante i tentativi di apertura, la massoneria umbra rimane, in parte, anche oggi un centro di potere opaco. Secondo quanto dichiarato nel corso di un convegno a Perugia nel 2022 da Nicola Gratteri, oggi procuratore di Napoli, esiste un intreccio tra logge “deviate” e criminalità organizzata: «La possibilità per lo ‘ndranghetista di essere anche massone, entrare in una loggia massonica “deviata” e quindi creare un rapporto con il mondo delle istituzioni». Così, accanto alla tradizione delle appartenenze familiari, si è fatto strada un nuovo fenomeno: l’ingresso di esponenti della criminalità organizzata che cercano nella massoneria uno strumento di legittimazione sociale e di accesso ai centri di potere. Due anime diverse che convivono, alimentando le ambiguità e le zone grigie di un’istituzione storica ma ancora capace di influenzare negativamente la vita pubblica.